出走以后,女性会与真实的世界狭路相逢(偶遇)书评-钻石棋牌

这篇书评可能有关键情节透露

有个挺奇怪的事儿,就是人一旦有了女性意识,生活常常变得麻烦起来,还增加了难度。

比如,饭后某男性长辈斜倚在靠背上,睥睨众生,若无其事地等你收拾碗筷。跟以前不一样,你意识到这是性别规训,你需要想办法解决这个冲突,你需要做出选择。

不再做“乖女孩”,也意味着失去那份讨好得来的安全感。你必须克服惯性,在成年之后,努力去习得一种并不熟练的人生路径。不管网上讨论得多么火热,你还是忌惮成为“挑刺者”,因为还有一条规则告诉你,大众的宽容往往只属于强者。

再环顾四周,女权不仅止于北上广,有时还止于网络舆论,真实生活中遍地可拾是“盐镇”的“苏敏式”生活。对于女性来说,旧世界还没去,新世界还没来——惨淡的现实和凛冽的真实下,处境就此变成困境。也因为此,女性如何直面自身处境才成为一个重要的问题。

艺术史家巫鸿的最新著作《偶遇:在漫游中感知艺术》,记录了他从北京到芝加哥再到那不勒斯,一路漫行中的真切感知。我们也从中摘取了那些与女性处境息息相关的片段,从被凝固在画布上的美人与娼妓,到女性艺术家利用各种现代装置发出的尖锐且丰富的表达,它们呈现了女性直面真实处境的种种可能。

真实很难。还经常不太值得。但也正因如此,才显得珍贵。

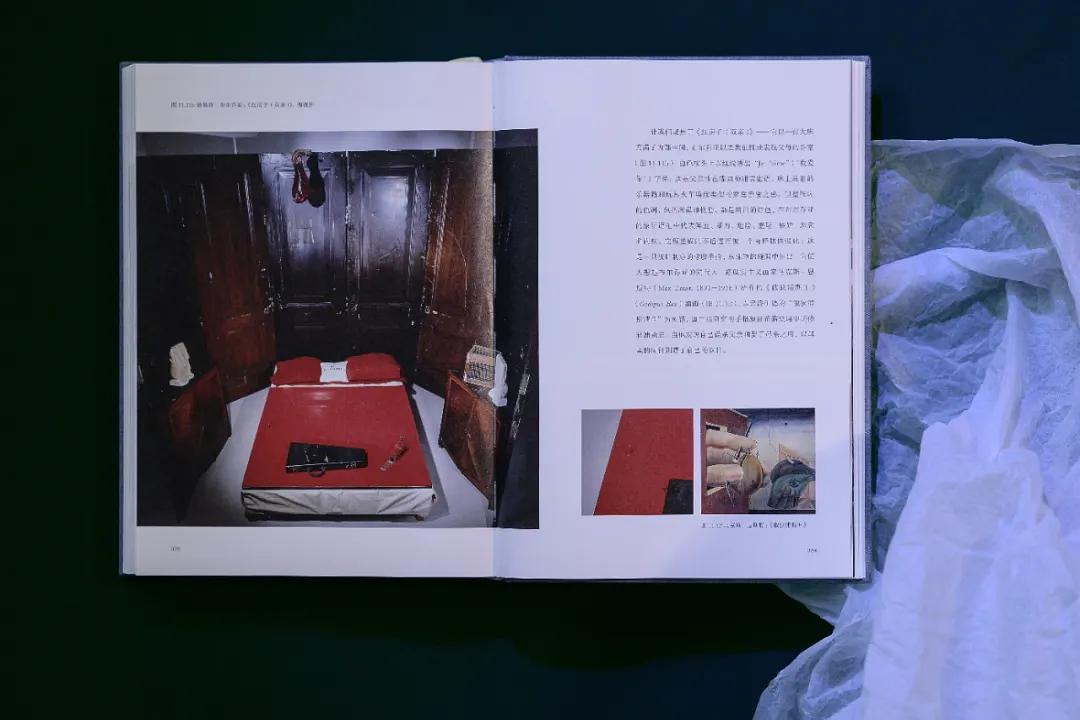

是女性的境况,也是人的境况

01 深受弗洛伊德精神析学的影响,路易斯·布尔乔亚(louise bourgeois)把艺术创作称作是“我所采用的精神分析方式”。她在上千页手记中不断记录和分析自己的梦境、情感、焦虑和记忆,包括她与父母的心理纠结和童年时受到的创伤,特别是父亲对家庭的背叛。母亲在她的童年时期一直生病,十几岁的布尔乔亚成了她的“护工”,而父亲在这整个过程中与只比她大六岁的英语家教有染,母亲也被迫接受这个屈辱的现实。这一经历对布尔乔亚造成的心理创伤以及她对父亲的复杂感情,成为她晚期作品中越来越强烈的主题。让我们聚焦于《红房子(双亲)》(the red room-parents),它以一张大床充满了内部空间,布尔乔亚以之象征性地表现父母的卧室。白色枕头上以红线绣出“jet’aime”( “我爱你”)字样,这是父亲挂在嘴边的甜言蜜语,床上放着的乐器箱和玩具火车唤起类似的家庭亲密之感。

但整张床的色调,包括床罩和枕套,都是刺目的红色,在布尔乔亚的象征语汇中代表鲜血、暴力、危险、羞耻、嫉妒、恶意和内疚。它所造成的不适进而被一个奇怪物体强化:这是一只被针刺穿的橡胶手指,从床罩的缝隙中伸出。它使人想起布尔乔亚的同代人、超现实主义画家马克斯·恩斯特(max ernst)所作的《俄狄浦斯王》(oedipus rex)油画。以弗洛伊德的“俄狄浦斯情节”为灵感,画中被刺穿的手指象征希腊史诗中的俄狄浦斯王,当他发现自己误杀父亲和娶了母亲之后,以母亲的胸针刺瞎了自己的双目。

《红房子(双亲)》中的大床被家具和物件环绕。床前一侧立着一面椭圆立镜,通过持续映射床的形象不断复制这块私密空间,同时也增加了窥视的意味。在更深层的意义上,这面镜子代表布尔乔亚的自身存在。这种立镜在法文中称为“赛姬”(“psyche”),源于希腊罗马神话传说中的一位美女。但“psyche”在希腊文中又意味着“灵魂”,弗洛伊德将之作为精神分析理论的核心,其中包含潜意识的“本我”、现实世界中的“自我”和作为道德判断主体的“超我”。朝向父母的大床并将之涵盖在镜像之中,这面镜子象征着布尔乔亚的全部,从潜意识中的欲望到现实中与父母的关系,再到她对父母的爱与恨,怜悯与谴责。镜旁悬挂的巨大织梭暗示着父母从事的挂毯修补生意,其庞大尺寸隐含了孩童时布尔乔亚的视觉感受。它肉感的粉红色与旁边桌上的红蓝玻璃球相互映照,引起某种浪漫的幻想,与卧室中的压抑红黑主调构成视觉和心理的张力。布尔乔亚的几件有关“床”的作品,都是在她八十多岁高龄之时创作的。出生于1911年的她对生命的探索不减当年,甚至更为勇敢,将感情深处最私密、含混的意象呈现给世人。这种对潜意识的无畏披露为她提供了心理疗愈的渠道。对艺术而言则引出从“现代”到“当代”的一个特殊转换环节,推动女性艺术家使用“装置”这种当代艺术形式为自己发声。

02 当林天苗创作的《缠的扩散》出现在北京艺术家和艺评家面前的时候,大家看到空荡卧室里放着一张孤零零的铁架床,枕头和床垫以白色宣纸包裹,针尖朝上的2万根大号钢针密集地插在床垫中心,如丛生毛发般勾画出一片巨大、阴翳的椭圆形伤口。

每根针上都穿着一条白色棉线,辐射状垂至床下,终结于散布在地板上的无数白色棉线球,衬托在黑色地面上历历可见,如同乐谱中的符号。宣纸枕套里泛出闪动的蓝光,近看发现来自录像屏幕,正反复播放着艺术家的双手不断把棉线缠成线球。林天苗在访谈中提起一段关于这件作品的往事:“当我还是小孩子的时候,我妈妈总是用白棉线做事情,她喜欢让我缠棉线。因此在我年纪不大时就形成了对这项工作强烈的爱恨情感。”这或许解释了她对棉线这种材料的执着,从《缠的扩散》开始不断出现在她的装置作品里。但前往参观这件作品的观者总能发现这段自白之外的更多意义:尖锐钢针隐喻的危险和伤害、轻盈白线和线球唤起的“婚纱”联想、录像记录的“女红”对承受力和持久性的考验、床旁悬挂的巨大纸裤显示的男性权威、床和性事以及生育的关系,等等。值得注意的是,林天苗却从来没有谈到过这些林林总总的心理隐喻,更没有像布尔乔亚那样分析自己潜意识中的创伤。似乎对她来说,使用不同物质和物件把各种冲突——包括性别的张力——凝聚在这件作品中,已经完成了艺术创作的目的。所有这些冲突和张力都为她所有。作为开放工作室中的首件作品,《缠的扩散》是她作为一名当代女性艺术家展示给外界的一幅自我肖像,一份回归出生地的宣言。

情义

01

用 “创作”一词形容《我的床》(my bed)可能会引起某种误解,因为特蕾西·埃敏(tracey emin)并没有制作任何图像或物件,而只是把她的日常床铺从卧室移到公共场合。

前往美术馆的观众在展厅中瞠目结舌地看到这张未加清理的床铺:床垫裸露,脏兮兮的床单和被套皱成一团,床边散落着伏特加酒瓶、抽剩的烟屁股、染着经血的内裤、用过的避孕套、卫生棉条。这是艺术家与男友分手后伤心欲绝,在这张床上浑浑噩噩生活了四天之后睁开眼看到的场景。任何面对这张床的参观者都会发出“这是艺术吗”的疑问,而这也正是艺术家期望达到的目的。

023.30米宽、1.32米高的巨幅使华烜《八美图》中八名女子均如真人大小。这些女子立于一道镂空凭栏之后,或疏或密、或前或后地横向散开。所有人长着同一张秀美的瓜子脸,上面一模一样地绘着纤细明澈的丹凤眼和末梢略垂的八字眉。发式也完全一致:漆黑的秀发分层向后梳紧,在脑后绾成平髻,应是高髻之后流行的“平三套”新款。从简练的造型和细腻的用笔及敷彩看,华烜是一位训练有素的人物画家。由此也可推知,如此高度一致的“八人一面”处理方式必然是他的有意决定,意在消除个性迹象,以群像呈现出标准化的“美人谱”。

八女中的七位或侧旋、或颔首、或搭肩、或倚柱,只有一位上身笔直。八位中的七位或执扇、或持花、或捻蝶、或做手语,只有一位手托香腮,陷入沉思。八位中的七位均身穿淡黄或淡绿的交领薄衫,只有一位加了一件深蓝坎肩,襟上挂着一串珠链。八位中的七位都稍稍旋转头部,面部微侧,只有一位近于正面,露出两鬓佩戴的花朵。八位中的大多数垂眸下视,似在浏览街上的熙攘人群,最右边的两位勾肩搭背,窃窃私语,也许在评价某位俊俏的郎君。只有一位眼光向外,定睛平视。

她在看什么?如果根据写实主义逻辑,把凭栏后的建筑空间理解为俯瞰街市的妓馆露台,我们将很难回答这个问题——从露台向前直视,进入眼中的只是街道上方的空气。但从她的角度设想,她面对的虚空隐喻着情人的缺席。她在默想中勾画他的面貌,托腮的姿态和襟上的珠串也都在讲述潜台词中的故事。

03 《胭脂扣》中的西式大床,见证了妓女如花和陈十二少从定情到吞鸦片双双殉情的全程经过。那天如花去庙里求签,倚红楼里熙熙攘攘,男男女女像看戏一样,拥挤在环绕中庭的层层围廊上,目睹一张西式大床被一步步吊上顶层。随着大床的升高,观者的嘈杂交谈透露了他们的思绪:一女:“为什么不拆开来运啊?”一男:“陈十二少特别吩咐,要原装运上楼的。”另一男:“妓女众人妻,人客水流柴,这张床可以放很多柴了。”此时如花已从庙里回来,站在楼底层,心情激荡地看着大床朝向自己卧室所在的楼层上升。运入倚红楼后,这张床在影片中只出现过两次,每次都充满象征意味。第一次是当十二少在倚红楼外的摆花街设下私宅以后,如花为了养家仍须去妓院接客,但与嫖客的肌肤之亲仅限于摸一摸手。她坐在外屋榻上接待这些慕名而来的男人,其中一个富豪决心挑战她的底线,推开里屋门径直走入内室,站在金色大床前转身对如花说:“听说这张床除了十二少,其他人是不可以睡的?”

如花点头。客人挑衅般地在床上躺下:“我睡了。”如花静静地回答:“我没有啊。”我们回想起当这张床运进倚红楼时那个嫖客的预言:“妓女众人妻,人客水流柴,这张床可以放很多柴了。”在此,如花做出了对他的回答。这张床的另一次也是最后一次出现,是在如花和十二少殉情自杀一场。二人先是躺在外屋的榻上,如花给情人喝下掺了安眠药的酒,然后自己吞食鸦片,也给十二少喂下。只是在这个时刻,他们才相互搀扶着走进里屋,先是在这张定情的床前长久对视,之后携手坐在床上,闭目坐等死亡的来临。因此从始至终,这张床保持着它的洁净,最后成为二人殉情的见证。

侠义 01 宋冬和他母亲赵湘源共同创作的《物尽其用》也包括了许多遗弃的旧鞋,但寄存的是温馨的家人记忆。这是一件超大型当代艺术装置,由赵湘源毕生积累的一万余件破旧、残缺、或从未使用的物件组成。

不论是在何地,《物尽其用》这件作品都激起了强烈的反响。一些观众在它面前默默流下了眼泪,好像见到或想起过世的朋友或亲人;另一些观众把它形容为另类历史博物馆,保留了正统博物馆不予收藏的日常生活痕迹。赵湘源在展览期间写下了展品的故事——对她来说每件旧物都是她生命的一部分:有了这种经历,一见到鞋就深有感触。看到家里人把没有穿坏的鞋扔掉时,就想起那苦日子的艰难。鞋底磨出大洞也好,小洞也好,就在鞋底里垫上结实的纸,上面再缝上破衣服做的鞋垫,这样勉强度日、走路。到了冬天买不起棉鞋,就用运动来增加热量,就是这样还是把脚冻坏了。原来想把一些没穿坏的鞋子留起来,尺寸合适的自己穿,其他的可以给我们建筑工人的家属、孩子们穿。开始给他们,大家还都挺高兴的。但是到了后来,大家生活好了,农村的生活水平也提高了,就不好意思再给他们了。存东西总是一种惰性,看看那些鞋子,公公、婆婆、世平(宋冬的父亲)的就留着吧,也算是一种念想了。

02遗弃的鞋子也成为当代艺术中常用的材料和代号。有时它们具有明确的标指意义,如哥伦比亚当代艺术家多丽丝·萨尔塞多(doris salcedo)从1992年至2004年持续创作的《忧郁》(atrabiliarios)系列。这个名称来自拉丁语“atra bilis”,意指哀悼带来的深切忧伤。系列中的每一件作品都把穿过的女鞋置入凹陷的壁龛之中,以半透明的动物纤维密封,四周再以外科手术用的黑线缝合。那个时期的哥伦比亚在独裁政权统治下出现了大量女性失踪并被谋害的惨剧,萨尔塞多花费了数年时间追踪这些案例,从受害人家属那里收集到这些鞋子,它们的女主人已不知去向。

我在芝加哥当代艺术博物馆2015年举办的“多丽丝·萨尔塞多:皮肤之下”(doris salcedo: under the skin)回顾展中看到这个系列。它们半隐在展厅的墙壁里,每只或每双鞋子标指着一位失踪女性。壁龛的半透明表面模糊了它们的形状,暗指记忆的磨蚀。壁龛前放着用动物纤维制作的小箱,如同一具具小棺,整个展厅充满了深切的哀悼和令人窒息的无助。

03 《寇白门像》是绘于1651年的一幅纸本水墨画,作者是两位南京画家吴宏和樊圻,描绘的是明末清初南京城中的顶尖名妓、“秦淮八艳”之一寇湄。

画像中心的寇湄以若有若无的淡墨勾出,在黝黑大树的衬托下如同正在消逝的幻影。拢在袖中右手向面庞举起,即将触到尖瘦的下颌。历史上的观者已经提出这是拭泪的动作,如裴景福在《壮陶阁书画录》中写道:“墨笔老梅槎枒,繁花如雪。白门(寇湄的字)淡装坐树下丛竹中,作拭泪状。寒溪浅草,景物萧瑟,令人生铜驼荆棘之感。”对这张画的气氛理解得相当到位。除了与背后的参天古树构成对照,这个若有若无的人像也和左方墓志铭般的浓黑墨书形成对比。这是当时的著名作家余怀撰写并手书的寇湄小传,记述了这位 “娟娟静美,跌宕风流”的名妓的生平:她十八九岁时被保国公朱国弼购买,作为他的姬妾带往北京。1644年甲申之变清军攻入都城,朱国弼降清。寇湄以千金为自己赎身,随即短衣单骑,回南京重操妓业,被时人称为“女侠”。她筑起园林和亭台,每日与遗民文士往还,酒酣耳热之际或歌或哭,感叹美人垂暮和飘零人生。当时的文人领袖钱谦益在一首诗中如此描写她:“寇家姐妹总芳菲,十八年来花事迷。今日秦淮恐相值,防他红泪一沾衣。”这种国破家亡之感解释了这幅画的“反肖像”形式:画中的寇湄被赋予了一张无形的面容。画家特意避免对脸部的清晰描绘:面庞和五官的线条几不可见,双眼仅以两个墨点标出。这张空洞的脸与没有实体感的身躯一起出现在黑压压的古树之下,树干布满树洞,横生侧出的枝杈处处显出劈裂截断的痕迹,犹如乍经雷击。

04 尹秀珍的一系列“废墟”作品来源于对北京的切身感触:这座她出生和成长的古城,当时正经历着历史上最大的一次再造。尹秀珍曾用这样的比喻形容她和“拆建”时期北京的关系:我觉得我就像是一棵尚未破土的小苗,发芽的时候使劲把周围的土往外推,而周围的土壤也同样地挤我、压我。这就是我对我的生活环境的体会——一种“推”和“压”的感觉。在那段时期里,北京城内外充满了林立的吊车和脚手架,人们听到、看到、呼吸到的是永无休止的推土机咆哮声和无处不在的泥浆和尘埃。每天都有许多老房子倒下,给闪闪发光的酒店和商厦腾出位置。

“拆迁”对许多老北京人意味着从祖辈居住之处离开,在更广的意义上则造成了人和城市的疏离。尹秀珍发现自己被越来越多的拆迁场地环绕,这些地点既属于所有人又不属于任何人。它们没有归属,是因为进行中的拆迁尚未造就新的空间。犹如宇宙中的“黑洞”,时间和空间在这里被扭曲和浓缩。这些地点的往昔已被摧毁,也无人知道它们的将来。它们因此仅是“拆迁现场”而已。被尹秀珍转化成装置作品,这些城市废墟呈现为当代艺术中的“非空间”(non-space),既熟悉又陌生,既亲密又无隐私可言。观者挥之不去的一个感觉是她在为城市——也为自己——营造墓茔或举行葬礼。其中展示的“现成品”常常是她自己的“遗物”,虽被现实生活抛弃但仍保留着她的气息,承载着她的回忆。它们同时指涉着艺术家的存在、消失和对生命的渴望:当熟悉的世界正从身边消亡,保留它的唯一办法是将自己熟悉的点点滴滴封存起来。尹秀珍在1996年完成的《废都》,可说是她这批作品中的集大成者。展出这件作品的首都师范大学美术馆此时已成为萌生中的“实验艺术”据点,《废都》是占据展示大厅的唯一作品。它包含了尹秀珍生活中的种种“记忆碎片”:一组旧家具(四把靠背椅、一架双人木床、一座大衣柜、一张木桌、一只脸盆架)和拆迁房屋残留的1400多块灰色陶质瓦片。四把靠背椅是她和先生当代艺术家宋冬成婚后的首批所有物之一,椅子后边是一张简朴的双人木床,摆在展厅一角构成整个装置的透视“原点”。如同其他家具一样,这张木床上堆满厚厚的干水泥粉。无视美术馆馆长的抗议(他是支持实验艺术的一位朋友),尹秀珍将4吨干水泥粉倾倒在展厅中,用以覆盖整个场地和所有展件。在尹秀珍看来,这种轻飘飘的细腻粉末最像当时北京空气中的尘埃。尘埃无所不在,覆盖了房屋、街道甚至花园。紧紧关上门窗它仍会钻进屋内,在床铺和家具上铺上一层薄幕。而且,尘埃和干水泥粉都似乎有着自己的生命和感情。

在1998年的一次访谈中,我问尹秀珍:“为什么使用干水泥粉?”她说:“如果把干水泥粉放在屋里,它就会吸收空气中的水分,慢慢在表面上长出一层薄薄的硬壳。”

📜相关图书