北大文研讲坛|温格罗:“自由考古学”可能有何样貌?(人类新史)书评-钻石棋牌

本文来源于北京大学人文社会科学研究院,作者温格罗。

应北京大学文研院的邀请,伦敦大学学院考古研究所教授、英国国家学术院院士大卫·温格罗(david wengrow)于2024年9月访问北京大学,参与圆桌论坛并发表系列演讲。本期“文研讲坛”推送的是温格罗教授系列讲座第一讲“‘自由考古学’可能有何样貌?”的讲稿,由北京大学社会学系杨云鬯老师翻译。感谢译者授权发布。

“自由考古学”可能有何样貌?

英国考古学家安德鲁·谢拉特(andrew sherratt)曾写道:“史前史的书写仍然是与戈登·柴尔德(gordon childe)的幽灵对话”,这次演讲也不例外。正如我此前曾指出的,自由的概念是柴尔德史前史观的核心,特别是他对史前欧洲的理解。显而易见,柴尔德对人类历史的重建——在《人类创造了自身》(man makes himself)、《历史发生了什么》(what happened in history)和《欧洲社会的史前史》(the prehistory of european society)等书籍中有所探讨——最终致力于追溯青铜时代的起源,这些起源涉及社会和经济组织的原则,使欧洲走上了与世界其他地区不同的发展道路。这个论点的逻辑是空间和辩证的,关键在于对复杂金属加工技术起源和传播的解释。

简而言之,柴尔德认为冶金技术的发展需要某种社会条件,而这种条件最初只能在城市中实现,具体来说,就是依赖于财富剩余积累的复杂劳动分工。这一进程并非发生在欧洲,而是在柴尔德于1930年代仍可被称为“古代东方”(the ancient orient)的地区,社会根据严格的社会阶层和宗教权威的原则进行组织。但为了获得铜、锡和其他原材料,埃及和美索不达米亚的大河文明也不得不向外扩展,形成了供应和需求的网络,这些网络最终延伸到黑海以外的地区,一直到多瑙河流域。在那里,欧洲社区——这些社区规模远小于东方的城市——依据不同的原则组织起来,它们鼓励社会竞争和创新,而不是遵从传统。

在这样的环境中,柴尔德推测,金属制品的创造者无法被单一的酋长或统治者束缚,而酋长们也不得不接受这一点,因为他们需要这些产品用于战争或工业。因此,作为一个社会阶层,技艺高超的工匠保持了独立性——自由且流动,这也使他们摆脱了柴尔德所谓的“部落习俗的更为僵化的枷锁”,因为他们可以看到不同地方的做事方式。正如许多现代评论者指出的那样,柴尔德的遗产本质上是将19世纪对“东方专制”的停滞与“西方自由”的活力对比投射回史前时期。正如我在伦敦大学学院的同事迈克·罗兰(mike rowlands)在一篇题为《柴尔德与自由的考古学》(childe and the archaeology of freedom)的文章中所指出的那样:

在经典的马克思主义本体论中,欧洲青铜时代工匠在不受政治约束的情况下自由寻找工作和产品销售渠道,这颠覆了东方专制和宫廷精英赞助的社会生产条件。通过将希腊城邦居民和中世纪行商描绘为青铜时代工匠的继承者,柴尔德编织出了一幅宏大的自由社会学历史图景。

因此,对于柴尔德来说,古代近东城市的诞生是技术创新的孵化器,但同时也是阻止这些创新应用于进步社会目标的威权制度的温床。柴尔德本人以带有马克思色彩的语言表达了这一点:

非农业职业者在青铜时代的欧洲保留了他们传统的自由……[但]我们必须强调,他们的自由之所以可能和现实,是因为城市革命已经在埃及和美索不达米亚发生。为爱琴海工匠服务的开采和分配系统是依赖于东方资本建立起来的。

今天,任何严肃的欧洲史前史学者——更不用说中东的学者——都不太可能为柴尔德的历史重建做辩护。但罗兰并非唯一被他这种更广袤的观念所吸引的论者,即“对过去的研究在某种意义上必须是解放的。”

柴尔德所提出的新石器革命(或农业革命)标志着剩余积累的开端,它触发了城市革命和社会阶级的诞生,并最终导致工业现代性的形成。长期以来,这构成了社会进化论的基础,可能直到最近还构成了大多数人对人类历史总体进程的理解。学术界对这一理论的批评是基于柴尔德无法获得的丰富数据之上的,如此它们才得以强调前农业社会的复杂性、世界各地植物和动物驯化的漫长过程(即非革命性过程)以及早期城市的制度多样性。

然而,这些对柴尔德思想的审视大多是背景性质的,而柴尔德真正关心的,是发展一种“自由的考古学”。这种考古学,除了知识史学家和传记作者对柴尔德东方主义的批判性评论之外,几乎完全未被讨论过。因此,我今天演讲的目的是提出:如果剔除那些欧洲中心主义假设,当代的自由考古学可能有何面貌?要推动这一进程,值得指出的是,尽管柴尔德对欧洲的解读可能是错误的,但对世界其他地区或人类社会和技术发展的关键转折点而言,它可能并非完全错误。

去年,我的伦敦大学学院同事、科学史学家珍妮·布尔斯特罗德(jenny bulstrode)在《历史与技术》(history and technology)期刊上发表了一篇名为《黑人冶金师与工业革命的形成》的文章,提出了一个大胆的观点:1783年由英国实业家亨利·科特(henry cort)获得专利、并成为工业革命关键技术的“滚轧和搅炼”技术,实际上是由西非奴隶冶金师在牙买加的一座殖民熔炉中首创的。这些冶金师采用了他们从赤道非洲铁器传统中带来的技术,而科特在他们身上窃取了这一技术。

布尔斯特罗德在论证她的观点时指出:“估计在1640年至1800年间,从比亚夫拉湾(the bight of biafra)运往美洲的75%的人口来自伊博兰(iboland)地区,而其中大多数来自这一以冶铁技术闻名的北部地区。” 伊博兰存在着悠久的工业铁器制造传统,这些地方也成为被迫离开家乡的人的避难所,并且作为思想交流的枢纽,处于一个语言多样性极大的区域。她指出,从历史上看,西非和中非地区构成了一个共享“锻造”和“铁匠”词干的原始班图语系区域。专业的铁匠往往是流动的,并且往往能够使用多种语言,柴尔德可能会认同这一点:他们经常长途旅行,成为跨地区交流的媒介。

或许,我们在此看到了现代工业起源的另一种更为混合的重建形式。在这种形式中,社会自由——以流动性、避难权和相对独立于国王和酋长的强制权力为原则——成为了推动技术变革的因素。如果布尔斯特罗德的观点有一半是正确的,值得注意的是,其后果不仅仅限于西非社会,而是影响到了全球范围。

在今天演讲的主要部分,我想尝试勾勒出对我最初问题的更广阔的回答,即“自由的考古学可能有何样貌”这一问题,同时扩展我与人类学家大卫·格雷伯(david graeber)在合著的《万物的黎明》(the dawn of everything,中文正式译名为《人类新史》,以下译文将采用中文译名)一书中提出的一些观点。柴尔德当然也有他自己的“黎明”:《欧洲文明的黎明》(dawn of european civilization,后称《黎明》)。虽然两本《黎明》探讨的都是自由这一主题,但我强调的是从“欧洲文明”到“万物”的明显转变。与此同时,我还会尝试建议,答案在某种字面意义上与考古记录现在在我们眼中呈现的样貌有关,而这种考古记录与柴尔德时代的看法截然不同,或正如另一位马克思主义批评家约翰·伯格(john berger)所称,它与我们当代的“观看之道”(ways of seeing)有关。

在《人类新史》中,·格雷伯和我描述了人类自由的三种基本形式,我在讨论柴尔德对古代冶金学的理解时已经有所触及。我们认为,这些自由远非西方文明的特殊成就,而是许多社会在人类历史的整个跨度中所拥有的,它们可以追溯到我们物种的悠久历史。此外,我们还认为,今天这些自由在大多数人的生活中几乎完全消失了,以至于我们很难想象生活在基于这些原则的世界中是什么样子。

我所提到的三种自由是:自由迁徙的权利、不服从的权利,以及以相当显著的方式改变社会传统的权利。总的来说,最后一点即大卫·格雷伯所说的有意识地创造一个不同世界的能力。这些自由的存在和延续必然基于特定的历史和物质环境。同样,它们的崩溃或消亡也与这些环境息息相关。

事实上,我们建议,这三种基本人类自由的消失是世界历史上相对较新的特征。只有在过去500年左右的土地圈占、大规模奴役、殖民掠夺、种族灭绝和破坏性战争的背景下才能理解这一现象。这些现象伴随着新型私有财产、信贷和债务制度的增长,以及领土主权和监控制度的发展,这些制度超越了任何青铜时代统治者或铁器时代皇帝的最疯狂梦想。当然,过去500年也见证了资本主义的全球崛起、工业革命和某些地区代议制民主的发展。

我们可能会因此感到矛盾。如何解释民主的兴起与人类自由的空前丧失同时发生?

正是这一矛盾促使我们理解诸如埃里克·威廉姆斯(eric williams)的《资本主义与奴隶制》(capitalism and slavery)、迈克尔·曼恩(michael mann)的《民主的黑暗面:解释种族清洗》(dark side of democracy: explaining ethnic cleansing)、泰勒·斯托瓦尔(tyler stovall)的《白人自由:一种思想的种族历史》(white freedom: the racial history of an idea),以及大卫·格雷伯的杰作《从来没有西方:或者,民主从空隙中出现》(there never was a west: or, democracy emerges from the spaces in between)等作品。这些作品在阐明和破解这一矛盾方面发挥了重要作用。

这些著述迫使我们回忆起现代资本主义和工业化的人类代价;迫使我们记许多地方和土著形式的直接民主制度曾被根除,以便服务扩展中的民族国家和商业企业。它们还让我们想起,从19世纪中期开始,欧洲列强自认为是“自由”和“民主”化身的同时,也在无条件地支持那些积极压制海外大规模民主改革的政权,并埋下了许多当代危机的种子。

它们还引导我们反思这一切与我们自身民主内部自由的削弱之间的关系,将这些自由简化为一种交易价值:即扩展购买力、保护财产或将劳动力出售给出价最高者的自由。

正因如此,有必要强调,《人类新史》定义的三种自由并不仅仅是个人的自由。单纯从个人主义角度理解的自由很快会演变成微型形式的支配,并且已经预设了一个惩罚和强制的基础设施以实施这些自由。我们所说的自由并不是抽象概念上的自由,而是具体的社会自由,这种自由也能促进他人的自由。换句话说,它们预设了一种与国家基础设施不同的物质基础设施,以及一种与资本主义道德不同的道德体系,这种道德体系有着不同的社会效果,远离原子化的个人主义。

第一种自由——迁徙的自由,只有在存在强大的接收和庇护网络时才能成为现实,通过这些网络,个人可以自由迁徙,并在旅途中找到庇护和保护。我与大卫在研究过程中遇到的最清晰的例子之一是澳大利亚西北部土著思想家发展出的“wunan”概念。事实上,我们没有在《人类新史》中为这一例子找到合适的位置,但我们本打算在未来的续集中深入研究这一概念。wunan作为一个概念具有高度复杂性。欧洲人类学家使用这一术语指代两种显然非常不同的事物。

首先,它是一个图像创作系统,由分布在西金伯利祖先景观上的天然岩石表面上的绘画组成。其次,它也是一个我们可能称之为“接待区”的系统,土著人可以穿越这些接待区,来自数百个不同社区的人在这些地方自由活动。在人类学的术语中,这形成了一张重叠的氏族和氏族集团的网络,跨越了本地群体,确保每个人在遥远的地方都有潜在的接待者。在宣称对土地的本土所有权(即他们的土地权利)过程中,ngarinyin的智者最近向西方研究者解释说,wunan实际上意味着更多的东西。

最重要的是,他们强调,它是一部法典,一种通过图像传递在景观上印记的法典,只有通过在景观中行走才能学习。同时,它也是“文明行为的一套强制性和禁止性规则……是ngarinyin成年人的最珍贵的财富”。这里引用的话来自已故的大卫·莫瓦尔贾莱(david mowaljarlai),这位已故的德高望重的法官(senior law man)明确主张,土著文明是基于这一特定的审美、地形和道德原则的结合,这与欧洲人对土地的经济和掠夺性关系形成鲜明对比。

类似地,第二种自由——拒绝服从专断命令的自由——只有在伴随其他心理和人格特质的培养时,才能成为一种有效的社会秩序,这些特质倾向于宽容、说服和理性辩论。在《人类新史》中,我们探讨了欧洲殖民者与北美东部森林的土著社会(尤其是五大湖地区)之间历史相遇的案例。

耶稣会传教士,如加布里埃尔·萨加德(gabriel sagard)(其1632年的著作《在休伦人的伟大旅程》对洛克和伏尔泰产生了影响),经常惊叹于土著人出色的演讲和辩论技巧,同时又对他们社会结构的显而易见的自由与游戏性表示敌意。耶稣会士们困惑于这些“无书写传统”的土著社会是如何在没有阅读瓦罗(varro)和昆提良(quintilian)作品的情况下培养出如此高超的理性辩论能力。几乎所有耶稣会士在思考这一问题时都提到了土著人处理公共事务的公开性。正如1630年代的传教士勒琼(father le jeune)所写:“几乎没有一个土著人不能用他们的知识在交谈或推理中表现得非常好,而且用词得当。他们几乎每天都在村庄里举行会议,讨论各种事务,这也提高了他们的谈话能力。”大约十年后,勒琼在1642年再次写道,并最清晰地认识到理性辩论、个人自由和拒绝专断权力之间的逻辑联系。

他写道:“他们认为,人生来就应该像野驴般自由,不向任何人效忠,除非自己愿意。他们曾无数次嘲笑我们害怕我们的首领,而他们则嘲笑并取笑自己的首领。首领的权力仅在他的舌头之上:他是能言善辩的,而即便他喋喋不休地演讲,如果不能取悦土著人,也不会得到他们的服从。”

至少一些耶稣会士明确认识到我们所称的第二种自由(拒绝服从)与理性辩论的趣味、开放包容的政治讨论之间存在内在联系。这个事实似乎产生了重大影响,因为这种辩论风格——理性、实证、怀疑并注重保守——在不久之后就与欧洲启蒙运动联系在一起。与此同时,这种风格也与拒绝专断权威(特别是教士的权威)紧密相关。随着美洲的土著风俗,例如用烟斗吸烟和用含咖啡因的饮料社交,这种辩论风格也向西方传播,并与启蒙运动的核心价值观融为一体。

历史学家和民族志学家如弗朗西斯·拉·弗莱什(francis la flesche)和威拉德·罗林斯(willard rollings)指出,在美国中西部历史上,迁徙常被视为一种重组整个社会秩序的方式,将三种基本自由融合为一个解放的整体项目:自由迁徙、拒绝服从和建立新的社会世界。我们今天称之为“社会运动”的现象往往以实际的迁徙形式出现,象征着一种社会转型。如果这种自由直到最近仍然存在(在现代世界体系的裂缝中顽强生存的人们中间),那么我们如何想象在种族资本主义扩张和帝国支配体系崛起之前,人类历史上大部分时间里社会的自由状态呢?

《人类新史》的一个主要论点是,近年来人类历史和社会科学的书写——即所谓的“宏大叙事”——趋向于一个简单的任务:阻止我们想象这样的事情,或至少将我们的想象限制在一系列二元对立和错误的选择(我们最初是平等的还是等级的?是合作的还是竞争的?是善良的还是自私的?),这些选择使我们难以真正理解人类社会生活的复杂性,尤其是那些超越国家和帝国正史的复杂性,而这些正随着考古学科学和其他现代研究方法的进步逐渐展现出来。

此时,您可能会问自己,如何在过去的社会中研究像自由这样的现象?毕竟,过去社会的唯一证据可能只是景观中的物质痕迹,或是史前的图像、埋葬、建筑、工具、装饰品和其他物件。对此,我或许可以指出一个显而易见的事实:考古学家在研究同样遥远时期的人类控制与支配体系时并没有遇到类似的困难,完全依赖于相同种类的证据。我们可以从那些考古记录中的案例着手研究,这些案例表明,人类并非总是在为枷锁而奔跑,而是在摆脱它们,例如,逃跑的证据就是一例。

面对这样的证据,我们当前缺乏理论词汇往往让我们语塞,或迫使我们回到混乱和崩溃的语言中:这并不是说混乱和崩溃从未发生过,某些文明确实在人口学意义上崩溃过。但我们应该坚持的是,在没有足够的经验证据支持的情况下,不能将这些类别作为默认的解释模式。

仅举一个例子,柴尔德曾视为“东方专制”的中东地区的考古记录,如今展示出了一个复杂得多的图景,揭示了城市化与阶级分化、君主制和宫廷社会之间关系的多样性。考虑土耳其东部马拉蒂亚平原上1000米高的阿尔斯兰特佩遗址(arslantepe),这片4.5公顷的遗址,规模与村庄相当,而非城市,考古学家在这里发现了迄今已知最早的宫殿建筑,时间可追溯到公元前第四千年晚期,这远早于南部城市中心的宫殿建筑,这类宫殿建筑要在大约五百年后的早期王朝时期(early dynastic period)才开始在美索不达米亚泛滥。

阿尔斯兰特佩的宫殿建筑覆盖了4000平方米,包含一个会客厅、私人圣所、以及用于储存、食物准备和行政管理的房间。它还出土了一批精心制作的剑和长矛,指向了一个有组织的民兵,他们有能力执行自己的意志或主权者的意志。令人惊讶的是,公元前3300年至3100年期间宫殿建筑的扩建伴随着阿尔斯兰特佩总体人口的减少,人们分散到周围的平原上。

在阿尔斯兰特佩,随着宫殿的扩建,整个聚落的人口实际上在减少。居民们逐渐从新建立的权力中心向外迁移,分散到周围的平原上。因此,这个聚落的规模实际上缩小了。而且,它的终结似乎是突然发生的,没有明显的气候变化或其他环境变化的证据。

类似的现象在几个世纪后叙利亚幼发拉底河流域的马里(mari,今哈里里山遗址[tell hariri])也有出现。在这里,外来的专制统治者的到来似乎让城市生活走向了倒退。亚摩利王朝(amorite dynasty)的君主们——如雅吉德(yaggid)、雅顿(yahdun)和津瑞(zimri)——征服了该地区的大部分地区,并在马里这座古老的城市建立了他们的权力中心。然而,他们的到来似乎引发了马里城市人口的大规模外流,居民们离开城市,加入了散布在叙利亚草原上的小城镇或帐篷居住的牧民团体。在公元前1761年巴比伦的汉谟拉比攻占马里之前,亚摩利国王统治下的最后一座“城市”几乎只剩下王室居所、后宫、附属的庙宇和少数其他官方建筑。

要构建一种“自由的考古学”,我认为,我们需要为这些类型的社会现象创造一种术语,以与我们广泛使用的关于霸权体系和集权化的词汇相匹配。对于偏爱系统理论的人来说,卡罗尔·克鲁姆利(carole crumley)对“异层级”(heterarchy)概念的开创性应用仍然是一个关键资源。但我认为,这一挑战超越了单单依赖词语所能完成的范畴,还涉及到我们获取和展示考古数据的方式,尤其是视觉化和计算方法的使用。考虑到这一点,我想简要讨论一下一个新的合作项目。这个项目是于伦敦大学金史密斯学院的法证建筑(forensic architecture)团队合作的,我在《人类新史》出版后不久开始参与,并最终在第18届威尼斯建筑双年展上展出。

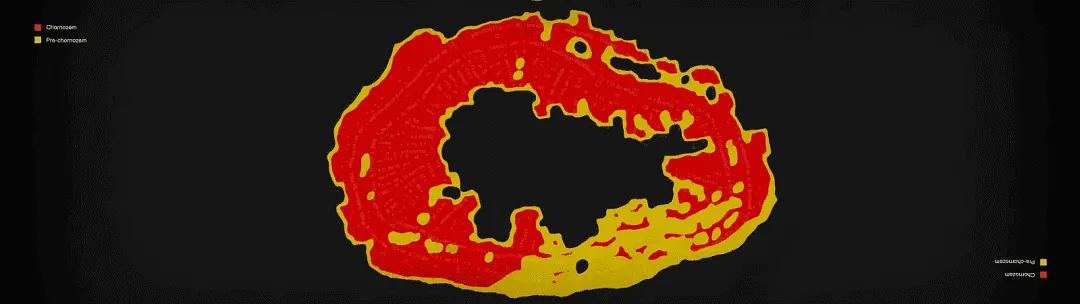

展览(去年五月开幕)名为《尼贝利夫卡假说》(the nebelivka hypothesis)。展览的重点是特里皮里亚巨型遗址这一备受争议的现象:这些巨大的聚落遗址可追溯至公元前第四千年,位于乌克兰中部的森林草原交错带,尤其是尼贝利夫卡(nebelivka)遗址,位于布格河与第聂伯河之间,靠近现代城市乌曼。在2011年至2013年进行的地磁勘测中,几乎完整地绘制了聚落的平面图,其基本上为椭圆形结构,房屋按径向排列,围绕着一个似乎空旷的中心。

我们的项目旨在探讨当代对城市生活的理解及其起源、性质和未来可能性。我们关注的是考古证据的性质和辩论过程,特别是考古学如何决定某种人类聚落是否能够获得“城市”的称号。像“巨型遗址”这一术语,通常用于指代这些乌克兰遗址,这显然是一种考古学委婉说法,暗示它们未能达到“完全城市化”文明的标准。

这个问题相当敏感,虽然已经引发了大量讨论,但在科学文献中并没有带来多少清晰的结论。因为这些乌克兰的巨型遗址几乎与柴尔德的城市革命起源——即公元前第四千年在中东的城市化过程——同时出现。更为显著的是,按空间规模来看,这些遗址的面积与美索不达米亚的早期城市(如南伊拉克的乌鲁克/瓦尔卡)相当,甚至在某些情况下更大。而乌鲁克一直被认为是早期城市的典型代表,与之相比,这些乌克兰巨型遗址的面积与中世纪伦敦的城市规模相近。

然而,与乌鲁克不同的是,特里皮里亚巨型遗址几乎没有中央集权的证据。基于对其地磁勘测图的分析,考古学家如查普曼(chapman)和盖达尔斯卡(gaydarska)提出,这些遗址是根据稳固的平等原则组织的,被划分为若干个街区,每个街区都有一个用于集体聚会的公共建筑。事实上,遗址中最大的建筑已经被彻底发掘,考古学家由此得出结论:“那些期待看到一个由精英统治数千居民的等级社会建筑和遗物的人将会失望。”

在尼贝利夫卡遗址外围进行的花粉采样显示,遗址对环境的生态影响出乎意料地轻微,一些专家将其视为季节性占用的证据,而另一些人则认为,尼贝利夫卡的居民可能发展出了一种可持续的土地管理模式。这与考古发现的植物和动物种类的多样性相符,表明这些居民可能进行了一种小规模的谷物种植,同时结合了广泛的放牧、狩猎和采集活动,贯穿了全年。

这一发现也引发了激烈的争论,尤其是基尔大学的科学家提出的更具挑衅性的假设,即巨型遗址所埋藏的肥沃黑土——即著名的切尔诺泽姆(chernozem,黑色土壤),世界上最肥沃的土壤之一——实际上是在巨型遗址建立之后形成的,甚至是在它们的存在和随后的衰败过程中加速形成的。

如果真是这样,那么我们将面对这样一种情况,即人类的大规模聚落反倒增强了其所占据的土地的活力;这里甚至存在着这样一种历史讽刺,即古希腊作家后来称此地为“野蛮草原”——一个被认为是野性自然与未开化的游牧民居住的地方——但它可能很大程度上是文化创造的产物:即这些地区的生态是人为的,甚至可能是一个早已被遗忘的城市文明的遗产。

我们的展览没有明确支持任何一方的观点,而是强调了两个主要主题。首先,随着考古证据和现场操作技术的变化,历史上城市现象的理解也在变化,从柴尔德的“城市革命”到今天的认知方式。我们开始探讨一种殖民或帝国式的考古学风格,这种风格具有几乎工业规模的土地清理操作。

我们从一种殖民或帝国式的考古学风格开始讨论,这种风格以几乎工业规模的土方清理为特点(这里展示的是巴基斯坦的哈拉帕遗址),这种方式往往忽视了对未烧制泥砖等软质建筑材料的仔细研究,常常涉及大规模破坏更为短暂的建筑层,以便压缩多个历史阶段,生成扁平化的平面图(再次以伊拉克南部的乌鲁克-瓦尔卡为例)。然后,这些平面图被提升为三维的建筑模型,这种类型的轴测模型在那个时代的出版物中无处不在。

正如我们在不久前去世的同事詹姆斯·c·斯科特(james c. scott)所指出的,这种城市考古学方式,使得国家的监控和控制变得清晰可见,甚至可以说,它们在某种程度上“创造”了城市形象,提供了城市扩展和中央集权增长之间的因果联系的证据,即城市与国家的共同生成。

接着,我们以乌克兰的尼贝利夫卡巨型遗址为透镜,探索当代城市化理解是如何通过新的“观看方式”转变的,这些新的方法聚焦于土壤和沉积物的特性,不仅将它们视为考古信息的载体,更将其看作独立的档案:包括基于微形态数据创建的“数字土壤”,这一数据来自该遗址,展示了通过蚯蚓活动形成的黑土的动态过程。

我现在要分享的结论性部分,是一款我们开发的工具的早期草稿,它能够模拟尼贝利夫卡这一单一遗址的多种可能的生活和增长模式。您现在看到的是由法证建筑的戴维德·皮斯特利(davide piscitelli)设计的原型的快速演示,这套程序生成了建筑物的可能分布和扩展模式——考虑到被烧毁和未烧毁建筑的不同状态——通过一系列规则来分析遗址的空间组织,依据其地磁平面图。这是一种模型,用来模拟数据中的不确定性以及它们所引入的多种可能性,我们会随着数据的变化而不断增加参数。

接下来我们做的其中一件事是将该遗址的放射性碳数据库作为进一步的变量。我们开发了一种算法来模拟城市可能的使用模式、增长和衰退。生成了一系列关于被烧毁和未烧毁建筑物分布的推测性重建。这些数据展示出了一系列可能的转变:例如从环形组织转变为径向组织模式,尼贝利夫卡的居民通过这些方式探索共存的替代模式。

我认为我们在这里所做的工作,类似于我和大卫在《人类新史》一书中所尝试的更为粗略、广泛的工作。在书中,我们考察了一系列过去的城市形式,质疑那些将社会变迁视作单一线性过程的理论。在这里,我们通过在一个单一的数据集中工作,展示了多个可能的城市世界可以在同一遗址上共存。显然,您所看到的这些路径中,只有一部分可能被当时的历史行为者所选择,但所有这些路径都可能呈现在他们面前,作为切实可行的替代选择。

也许这种方式帮助我们超越了对“原始”建筑的居高临下的观念,即认为它们要么象征着某种完美的宇宙观或世界观,要么仅仅是为了适应环境。我们正在努力超越这种奇怪的现代主义观念,它认为“原始”社会中的形式完全遵循功能,几乎像机械一样运作,没有实验、错误、政治或游戏的空间。

在这个意义上,这也是我们初步尝试探索的“自由的考古学”:即以视觉方式展现人类集体思维在数个世纪中的运作过程:共同思考和行动,探索共存的替代模式;迁移、拒绝服从,寻求共识;实现我和大卫所称的第三种自由。

谢谢大家。